日常の中でビジネスアイデアを生む方法――ジェームス・W・ヤングの『アイデアのつくり方』から学ぶ起業のヒント🤖

はじめに

スタートアップを目指す皆さん、そしてすでに経営の舵を取る皆さん。日々の忙しさの中で、次なる革新的アイデアをどう生み出せばいいか、頭を悩ませていませんか?そんな時に役立つのが、ジェームス・W・ヤングの名著『アイデアのつくり方』です。この短いけれども強力な本は、アイデアがいかにして生まれるのかを明確に解説し、日常生活の中でどのようにビジネスの発想を形にできるかを教えてくれます。

今回は、この本に基づき、スタートアップ企業やこれから起業を目指す方々が実際に役立つ内容をお届けします。

1. モデル

理論:

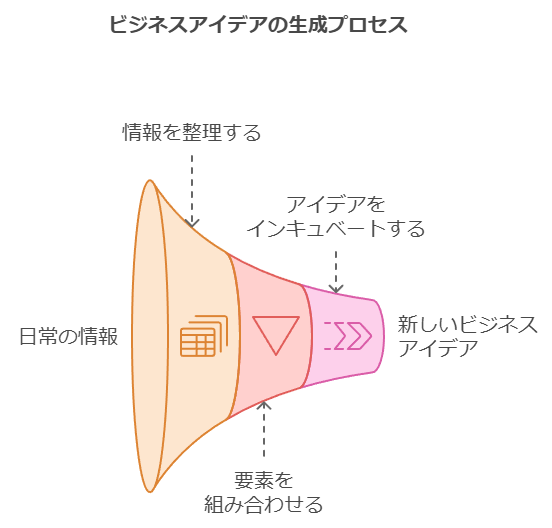

- アイデアは偶然ではなく、構造的なプロセスで生まれる

ヤングは、創造的なアイデアは特別な瞬間に閃くものではなく、日常の情報収集と組み合わせのプロセスから生まれるとしています。 - 情報の蓄積と組み合わせが鍵

日常生活で得たあらゆる情報を整理し、異なる要素を組み合わせることで新しいビジネスアイデアが生まれると強調しています。 - 直感よりもプロセス重視

ヤングのモデルでは、アイデアは「インキュベーション」の段階が重要であり、直感やインスピレーションよりも、情報を寝かせて自然に生まれるものを待つ姿勢が推奨されます。

内容:

この理論の魅力は、どんな分野や規模のビジネスでも応用可能であることです。ヤングが提示する方法は、感覚的な発想法ではなく、再現可能で体系化されたアプローチです。特に、現代のスタートアップが重視する「スピード」と「創造性」を両立するために、効率的なアイデア生成の手順を示している点が魅力です。

背景:

ヤングは、広告業界でキャリアを積む中で、日々の仕事の中でアイデアを捻り出す必要性を痛感しました。その経験を元に、創造的な発想法を体系化したのがこの著書です。

エピソード:

ヤングは、ある時、広告キャンペーンのアイデアが全く出なかった時に、自分の頭を完全にリセットするために一晩中映画を見続けたそうです。その後、まさに眠りに落ちる寸前にアイデアが閃いたと述べています。この体験は、彼の「インキュベーション」の理論に基づくものです。

2. 発見の方法

問い:

新たなスタートアップを生み出すための根本的な問題意識は、「どのような異質な要素を組み合わせると価値が生まれるのか?」という問いです。ヤングの方法では、異なる分野の知識や経験を組み合わせることで新しいビジネスチャンスが見えてくると考えられています。

機会:

現代では特にデジタル技術の進化により、複数の分野がますます交差しています。例えば、AIやIoTを活用した新しいビジネスモデルが次々に生まれているように、これらのテクノロジーと既存の産業を組み合わせることが、今まさにスタートアップの大きなチャンスです。

会社:

このモデルを利用した会社の例として、アメリカのベンチャー企業「IKEA Business Lab」が挙げられます。ここでは、家具デザインの知識とテクノロジーを融合させ、スマートホーム市場への新しい提案を生み出しました。他社と競争する際も、家具業界の常識を打ち破ることで差別化を図っています。

影響:

ヤングの理論は、ただアイデアを生むための方法論ではなく、その後のビジネス成長においても重要な影響を与えています。多くのスタートアップが、このモデルを応用して市場に新しい製品やサービスを投入し、経済や社会に革新的な影響を与えています。

3. 本著

著者:

ジェームス・W・ヤング(James Webb Young、1886年–1973年)

経歴:

ヤングはアメリカ出身で、広告業界で長年活躍しました。大学卒業後、広告代理店に勤務し、数々のキャンペーンを成功させた実績を持っています。創造的な広告手法を編み出したことで業界内で広く認知され、最終的に大学で広告とアイデアの生成法を教える立場にもなりました。

業績:

広告業界だけでなく、クリエイティブ全般にわたる発想法に影響を与えました。

著書:

『アイデアのつくり方』A Technique for Producing Ideasは1940年にアメリカで初版が発行され、日本語翻訳版は1991年に発行されました。

目次:

- この考察を始めたいきさつ

- 経験による公式

- パレートの学説

- 心を訓練すること

- 既存の要素を組み合わせること

- アイデアは新しい組み合わせである

- 心の消化過程

- つねにそれを考えていること

- 最後の段階

- 二、三の追記

終わりに

ヤングの『アイデアのつくり方』は、ビジネスの世界だけでなく、日々の生活や趣味の中でも応用可能な発想法を教えてくれる一冊です。この本を手に取り、さらに詳しい情報を読み解くことで、皆さん自身のビジネスアイデアが生まれる瞬間を体験していただきたいと思います。

なお、本記事で紹介した内容については、すべて著者およびこの記事の記者が責任を負うものではありませんので、ご自身のビジネスに応じて判断をしてください。

最後まで読んでいただき、誠にありがとうございました!